„Demokratie ist die einzige Staatsform, die gelernt werden muss“, sagte Soziologe Oskar Negt.

Aber wie lernt man Demokratie? Das Konzept der Demokratiebildung stammt aus der Sozialpädagogik und unter Rückgriff auf Jürgen Habermas zielt der Ansatz darauf ab, eine kommunikative Praxis der Konfliktaushandlung zu eröffnen. Alter, Reife und Qualifikation spielen bei der Bildung hin zur Mündigkeit dabei keine Rolle. Zentral in der Demokratiebildung ist die bereits vor 100 Jahren von John Dewey und Jane Addams eingeführte Auffassung, wonach Demokratie nicht nur als Regierungsform, sondern auch als Lebensform zu realisieren sei. Partizipation soll dabei alle einbeziehen, die von Entscheidungen betroffen sind. Dieses Ideal lässt sich vornehmlich in zivilgesellschaftlichen Sphären verwirklichen. Besonders geeignet sind dabei Institutionen, die sich entsprechend dem Vereinsprinzip lokal organisieren, auf freiwilliger Mitgliedschaft und Selbstverwaltung beruhen. Jugendverbände spielen dabei beispielweise eine wichtige Rolle.

Im schulpädagogischen Arbeitsumfeld ist oft die Rede von Demokratiepädagogik, die schulische und unterrichtliche Bedingungen fördern möchte und Kompetenzen stärken soll, um an Demokratie als Lebensform teilzuhaben. Nicht immer einfach, da Schule strukturell und auch personell durch hierarchische Machtstrukturen geprägt ist. Schüler:innenvertretungen, Klassenrat, Projekte und Programme können hier hilfreiche Bausteine sein, um Kompetenzen in Urteilsbildung und Entscheidungsfindung zu entwickeln.

Im Rahmen des Respekt Coach-Programms des BMFSFJ zur Extremismusprävention an Schulen wird, erstmals strukturell durch den Bund verankert, Jugendsozialarbeit, Schule und außerschulische politische Bildung miteinander verzahnt. Seit 2018 läuft das Projekt, dessen Weiterführung derzeit durch die anhaltenden Haushaltsdebatten auf der Kippe steht.

Die Landschaft der politischen Bildung ist neben den Landeszentralen und der Bundeszentrale für politische Bildung vor allem durch die Vielgestaltigkeit einer großen Anzahl von freien Trägern der politischen Bildung geprägt. Unterschiedliche Milieus (Kirchen, Arbeiter:innenbewegung, Erwachsenenbildung, Landwirtschaft u. a.) mit weltanschaulicher und inhaltlicher Freiheit, solange sie „eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit“ gewährleisten (§ 75 SGB VIII), bilden dabei die Pluralität der Gesellschaft ab.

Vieler dieser Träger sind unter dem Dach des Bundesausschuss politische Bildung (bap) organisiert. Über den Verband der Bildungszentren im ländlichen Raum auch die Andreas Hermes Akademie Teil dieser Struktur.

Im Zuge der Pluralisierung der Gesellschaft und der Bedeutungsabnahme der eben genannten „klassischen“ Milieus zeigt sich eine Erweiterung dieser Strukturen durch die Gründung des postmigrantischen Netzwerkes Neue deutsche Organisationen (NDO). In diesem bundesweiten Netzwerk sind derzeit 194 Vereine, Organisationen und Projekten vertreten. Die Mitglieder sind Nachkommen von Arbeitsmigrantinnen- und migranten und Geflüchteten, Sinti:zze und Rom:nja, afrodiasporische Menschen, jüdische, muslimische und andere dialogsuchende Engagierte und bringen sich in die Bildungslandschaft ein und vertreten ihre Interessen.

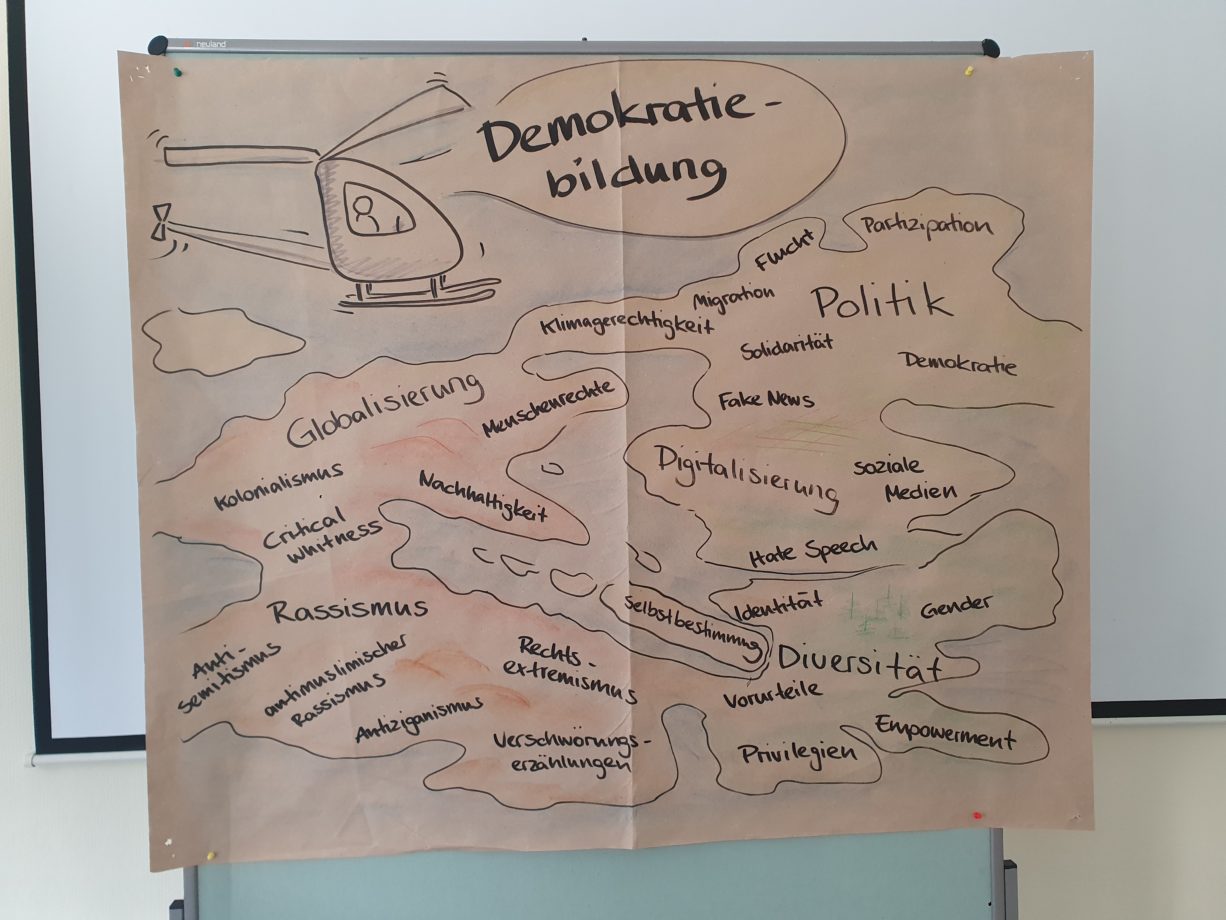

Spätestens jetzt wird deutlich, wie komplex und vielgestaltig Akteure und Aktivitäten der Landschaft der politischen Bildung sind. Und die Ziele der politischen Bildung sind ambitioniert, denn sie liegen in der Vermittlung von politischem Wissen, der Stärkung der politischen Urteilsfähigkeit sowie der Befähigung zu politischem Handeln. Nicht verwunderlich, dass sich in Zeiten gestiegener politischer Komplexität „Bindestrichpädagogik“ im Feld der politischen Bildung entwickelt hat. Umweltbildung, Frauenbildung, Interkulturelles Lernen, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Globales Lernen, Demokratiepädagogik und viele Weitere. Sprechen wir also von Demokratiebildung ist damit weit aus mehr gemeint als die Vermittlung von Wissen über die Gewaltenteilung und das politischen System.