Abgehängt ist nicht gleich abgehängt

Nicht nur die regelmäßig geführte Diskussion um die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse spricht vom „Abgehängt sein“. Ein Handeln tut Not. ABER: Abgehängt ist nicht gleich abgehängt. Formen des Abgehängt seins können sich auf die Infrastruktur, auf die wirtschaftliche Situation, oder auch auf den gesellschaftlichen Aspekt beziehen. Trennen lassen sich die Formen sicherlich nicht voneinander. Mehr noch: Sie bedingen sich in den meisten Fällen. Aber ein Gefühlskonglomerat aus Ängsten, Unzufriedenheit, Ohnmacht oder auch Politikverdrossenheit sind starke Ausdrücke und Beschleuniger gleichermaßen. (Thünen-Institut für Ländliche Räume, 2019).

Ein weiteres ABER: Wir müssen endlich damit aufräumen, die schwarze Wolke „Abgehängt“ nur und vor allem flächendeckend für die ländlichen Räume zu diagnostizieren. Schwache Strukturen existieren in Ost wie West, in urbanen wie ländlichen Räumen. Bei einem Blick auf die alten Montan- und Braunkohleregionen leuchtet dies ein. Ebenso findet Prosperität in allen Raumkategorien statt, bei einem Blick in das Emsland, oder nach Frankfurt am Main wird dies sehr deutlich. Die logische Frage also lautet: Wie bewältigen wir eine Umkehr von infrastrukturellen und wirtschaftlichen Schwächen? Wie schaffen wir eine Reduktion von gesellschaftlichem Abgehängt sein? Geeignete Förderprogramme und Investitionshilfen sind das Mittel der Wahl. Und: Wenn eine Teilhabe an lokalen Entscheidungen, wenn die Nahbarkeit der politischen und administrativen Verantwortlichen sowie eine Gestaltungsohnmacht einer sozialen Verantwortung weicht, dann haben wir schon sehr viel gewonnen. Keine einfache Aufgabe.

Dritte Orte als soziale Orte der Teilhabe und Verantwortung

Wirtschaftliche und infrastrukturelle Schwäche sind schnell messbar und auch – so der politische Wille groß ist – zu verbessern. Sozial-gesellschaftliche Schwäche dagegen erfordert etwas, was in Zahlen kaum auszudrücken ist. Es braucht Wertschätzung für die ländlichen Räume (Stichwort Motivation), Vertrauen in und Handlungsspielraum für die Kommunalpolitik (Stichwort kommunale Selbstverwaltung), flexible finanzielle Unterstützung (Stichwort Regionalbudgets) und mehr Prozess- statt Projektförderung (Stichwort Förderkultur), so der Tenor des Forschungsprojektes „Das soziale Orte Konzept“ der Uni Göttingen. „Nicht mehr der Ort bestimmt den sozialen Zusammenhalt, sondern der soziale Zusammenhalt macht den Ort aus“, so bringt Prof. Dr. Jens Kersten, Uni München, es auf den Punkt.

Wie und wo wollen wir leben?

Eine 2020 vom Institut Kantar durchgeführte Studie liefert Fakten: Die Stadt zu verlassen, nimmt zu. Nur 13% der Befragten gaben in der Umfrage an, in Zukunft in der Stadt leben zu wollen. 51% sagten, dass sie auf dem Land in Kleinstädten und Dörfern leben wollen.

Interessant sind vor allem Veränderungen im Umzugsverhalten von Familien. Nahezu flächendeckend erzielen ländliche Gebiete auch fern der Metropolen Wanderungsgewinne von 30- bis 49-Jährigen und ihren Kindern. („Digital aufs Land“: Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, Wüstenrot Stiftung, April 2021).

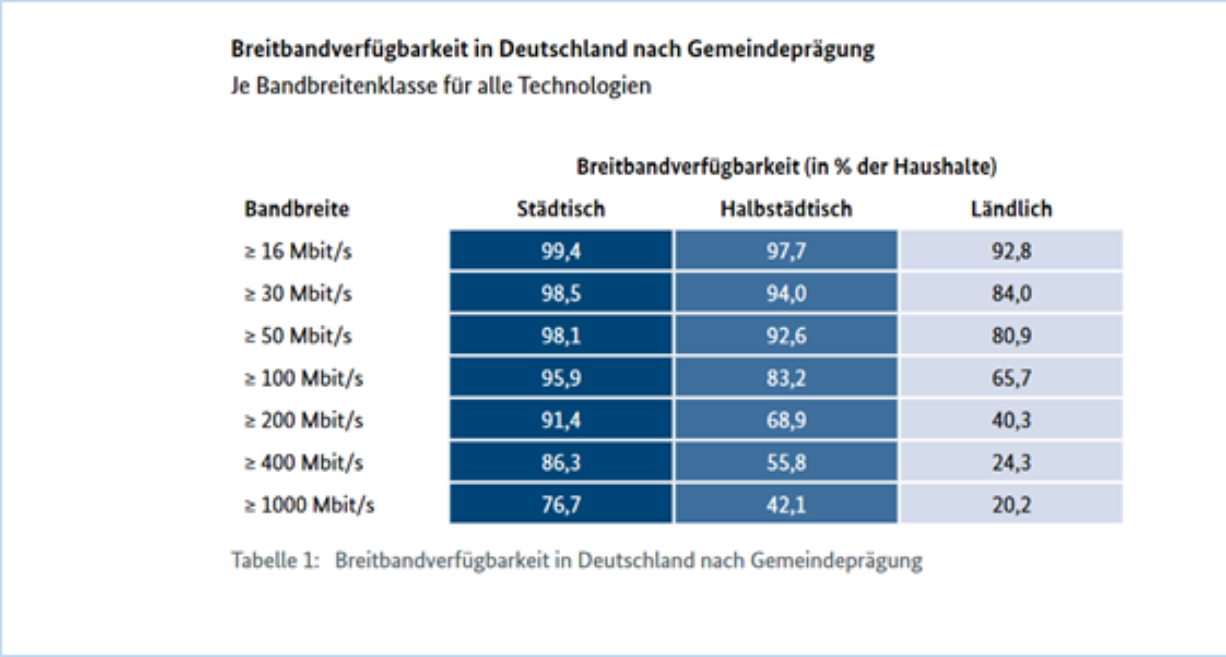

Fakt also: Ob aufgrund explodierender Wohnungspreise in den Städten, oder aufgrund sich verändernder Bedürfnisse und Möglichkeiten der Menschen: Das Landleben wird attraktiver. Mindestens ein Grund mehr in jegliche Form von Infrastruktur zu investieren.